街头巷尾的大爷大妈,泡脚水里放红枣,煮粥时撒红枣,连喝茶也不忘来几颗红枣作陪。

红枣,在不少中老年人的心里,几乎是“养生界的扛把子”。

可最近坊间冒出一说:“红枣是高血脂的催命符”?一时间,热议四起,茶余饭后都在讨论。

今天咱们就来好好掰扯掰扯,红枣到底冤不冤,吃错了哪些食物,又如何让血脂安分些。

高血脂,并不是现代才有的“富贵病”,古时也有“膏粱之疾”之说,说的正是饮食过于油腻,血中脂类堆积的毛病。

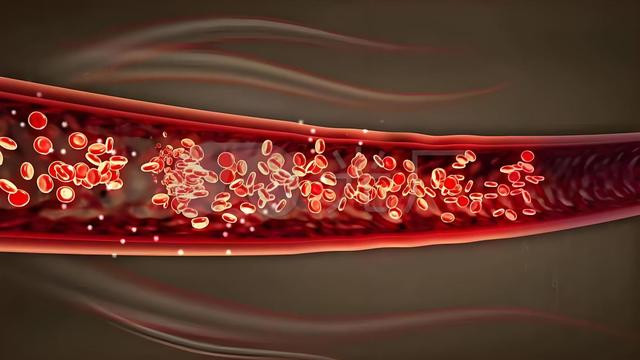

它悄无声息地潜伏在血管里,像个安静却危险的邻居,一旦爆发,往往是中风、心梗这种“大招”。

它不是疼你一下就罢休的小病,是个耐心慢性子,要命的时候毫不留情。

说回红枣。它确实富含天然糖分,尤其是葡萄糖、果糖这两种,甜得让人心头一颤。你以为那是“自然的味道”?不,那是“糖”在你体内跳舞。

吃一颗红枣,等于喝了一口甜水。尤其是干红枣,水分少,糖分更集中。糖分摄入过多,容易刺激胰岛素分泌,间接推动甘油三酯升高。

也就是说,红枣没毒,但吃多了,就像给血脂添柴加火。

不是说一颗红枣就能把你送进医院。真正的问题在于日积月累。不少中老年人喜欢早晚一把红枣,饭后再来几颗,结果血脂悄悄飙上了新高。

很多人直到体检才发现,血管像老井里的水道,慢慢被油堵住了口。

除了红枣,还有几种食物,也是高血脂的“幕后黑手”。比如油炸食品。

那金黄酥脆、外焦里嫩的油条、炸鸡、糖糕,看着诱人,吃下去却是饱和脂肪和反式脂肪的混合炸弹。吃它们,就像往血管里倒热油,慢慢炸出问题。

再说那动物内脏。猪肝、鸡胗、牛百叶,看似营养,其实胆固醇含量极高。尤其是中老年人,代谢功能已不如年轻时灵活,吃多了这些东西,血脂像坐上了滑梯,一路嗖嗖往上冲。

还有一个不少人都忽视的“甜蜜杀手”——含糖饮料。别看一瓶饮料清清爽爽,实则糖分惊人。

长期喝,不仅让血糖飙升,还会让肝脏合成脂肪,最终让血脂也跟着“水涨船高”。

我有一个老邻居,姓赵,退休教师,平时注意锻炼,饭量也不大,可血脂高得惊人。他特别喜欢喝所谓的“健康饮品”,每天不离手的就是养生红枣茶、枸杞糖水。

后来一查,每杯含糖量高得离谱。他一脸懵:“我这是喝养生茶,怎么成了病根?”

我只能苦笑:“糖不是看起来健康就无害,它是真实存在的敌人。”

从心理学的角度看,很多中老年人吃东西讲究“心安理得”,觉得吃红枣是补气养血,喝糖水是滋养肝肾,这种“健康错觉”,其实是一种认知偏差。

长久下来,这种“错觉”反而让人掉进健康陷阱。健康从来不是盲目相信,而是科学选择。

再从社会学的角度看,很多老年人饮食习惯是从年轻时延续而来,或者受老一辈的影响,执着于某种“家传秘方”。

但时代变了,生活节奏、食品结构、疾病谱都已经不同。

过去能吃三碗白米饭的身体,现在可能连一碗都难以安全消化。

也不是说中老年人就得顿顿清汤寡水。关键在于适量、平衡、知情。

红枣不是毒药,但也不是“万能补品”;动物内脏不是不能吃,但不能当主菜天天吃;糖水不是不能喝,但一定要知道你在喝什么。

有时候,健康不是你吃了什么,而是你知道该少吃什么。

就像有人说:“你不是真的变老,是你的血管先老了。”而血脂,是血管老化的催化剂。想让自己慢点老,得从嘴巴管起。

我见过太多患者,嘴上说控制饮食,转头就吃油炸食品;说不吃甜的了,晚上偷偷泡一壶红枣枸杞茶,美滋滋地喝完再量血压。

不是他们不想健康,而是总觉得那点小小的放纵不会出大事。但血脂的“账本”,从来都在一点点地记录,一旦爆发,后悔也来不及。

有人说:“都这把年纪了,还不能吃点想吃的?”这话可关键是你得知道后果,懂得权衡。想吃红枣?没问题,一天两三颗,饭后吃,不要泡糖水,也别当零食吃个不停。

想吃肉?可以吃瘦的,控制量,别再吃肥肉和内脏。适度的快乐,是健康的朋友;贪婪的满足,是病痛的前奏。

在这个信息爆炸的年代,人人都能成为“养生达人”,可真正懂得身体语言的人不多。

血脂升高,身体不会大声吼叫,它只是在悄悄提醒你:你该停一停脚步,看看餐桌上的“老朋友”,是不是变成了“隐形敌人”。

中老年人最怕的不是病,而是被误导的坚持。那些看似健康的食物,如果吃法不对,量不对,时间不对,也可能成为压垮健康的最后一根稻草。

红枣到底是不是“催命符”?它不是,它只是个被误解的食物。真正的问题,是我们的饮食认知和生活方式。

吃东西前,多问问自己:我是真的需要,还是习惯性地满足口腹?我是在保养身体,还是在安慰心理?

如果你也有这样的困惑,不妨留言说说你的饮食习惯。你觉得红枣对你是好还是坏?你有没有哪些“看似健康”的饮食行为,其实早已被血脂“记了账”?我们一起聊聊,互相提醒,互相守护。

参考文献:

1. 张应春,徐志刚.高脂血症的饮食风险分析及干预研究.中国临床营养杂志,2022,30(5):308-312.

2. 王丽萍,赵晓燕.我国中老年人高血脂与饮食习惯的相关性研究.中华疾病控制杂志,2020,24(3):187-191.

3. 国家卫生健康委员会.健康饮食指南(2022年版).中国营养学会,2022.

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识,文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。

股票配资在哪里配提示:文章来自网络,不代表本站观点。